常言道,成功的男人背後會有一個成功的女人,反之亦然。

立法者就夫或妻對家務、教養子女、婚姻共同生活貢獻之法律評價,為達男女平權、夫妻平等之原則,針對法定財產制,於民法第1030條之1第1項、第2項有關夫妻剩餘財產差額之認定及應如何分配之規定。

▌立法理由:

立法者設計調整或免除之理由略為:

一、剩餘財產分配請求權制度之目的,原在保護婚姻中經濟弱勢之一方,使其對婚姻之協力、貢獻得以彰顯,並於財產制關係消滅時,使弱勢一方具有最低限度之保障。然因具體個案平均分配或有顯失公平之情形,故原條文第二項規定得由法院審酌調整或免除其分配額。惟為避免法院對於具體個案之認定標準不一,爰修正第二項規定,增列「夫妻之一方對於婚姻生活無貢獻或協力,或有其他情事,致平均分配有失公平者」之要件,以資適用。

二、法院為第二項裁判時,對於「夫妻之一方有無貢獻或協力」或「其他情事」,應有具體客觀事由作為審酌之參考,爰增訂第三項規定「法院為前項裁判時,應綜合衡酌夫妻婚姻存續期間之家事勞動、子女照顧養育、對家庭付出之整體協力狀況(含對家庭生活之情感維繫)、共同生活及分居時間之久暫、婚後財產取得時間、雙方之經濟能力等因素」,例如夫妻難以共通生活而分居,則分居期間已無共通生活之事實,夫妻之一方若對於婚姻生活無貢獻或協力,法院即應審酌,予以調整或免除其分配額。

▌法院之法律判斷標準為:

1.

依司法院釋字第620號解釋認法律變更時,新法規範之法律關係如跨越新、舊法施行時期,當特定法條之所有構成要件事實於新法生效施行後始完全實現時,則無待法律另為明文規定,本即應適用法條構成要件與生活紛爭事實合致時有效之新法,根據新法定其法律效果之意旨。本件剩餘財產分配權利存否、範圍及平均分配夫妻剩餘財產差額是否顯失公平之認定應適用之法律,現行民法第1030條之1第2項、第3項既已修增明定,自應適用該新修訂法條之規定(最高法院110年度台上字第817號民事判決意旨參照)。

2.

又夫妻剩餘財產分配固應以平均分配為原則,惟夫妻之一方對於婚姻及家庭之圓滿,情感之維持與家庭經濟穩定之協力明顯減損,即對於婚姻共同生活並無貢獻或協力,欠缺參與分配剩餘財產之正當基礎時,不能使之坐享其成,獲得非分之利益,於此情形,若就夫妻剩餘財產差額平均分配顯失公平者,法院得依該規定調整或免除其分配額,以期公允(最高法院111年度台上字第2115號、113年度台上字第1352號判決意旨參照)。

3.

依民法第1030條之1第3項規定,法院為同條第2項裁判時,應綜合衡酌夫妻婚姻存續期間之家事勞動、子女照顧養育、對家庭付出之整體協力狀況、共同生活及分居時間之久暫、婚後財產取得時間、雙方之經濟能力等因素。至於姻關係破綻發生原因之可歸責事由,並非民法第1030條之1第2項所定調整或免除分配額之事由。至於姻關係破綻發生原因之可歸責事由,並非民法第1030條之1第2項所定調整或免除分配額之事由(最高法院106年台上字第2784號判決意旨參照)

▌研究動機

鑑於法律為抽象之原則,法院在個案中如何判斷,具體考量那些因素,實有探討之必要。因此,筆者先以「平均分配有失公平者,法院得調整或免除其分配額 高雄家事及少年法院」之關鍵字檢索高雄少年及家事法院,初步資料共有25筆,先與人工過濾與本文有關之判決,再將其與調整或免除有關之判決理由予以摘錄,再利用Chatgpt協助整理、分析,謹整理內容及說明分析結論如下:

▌判決整理

▌一、不准的判決:

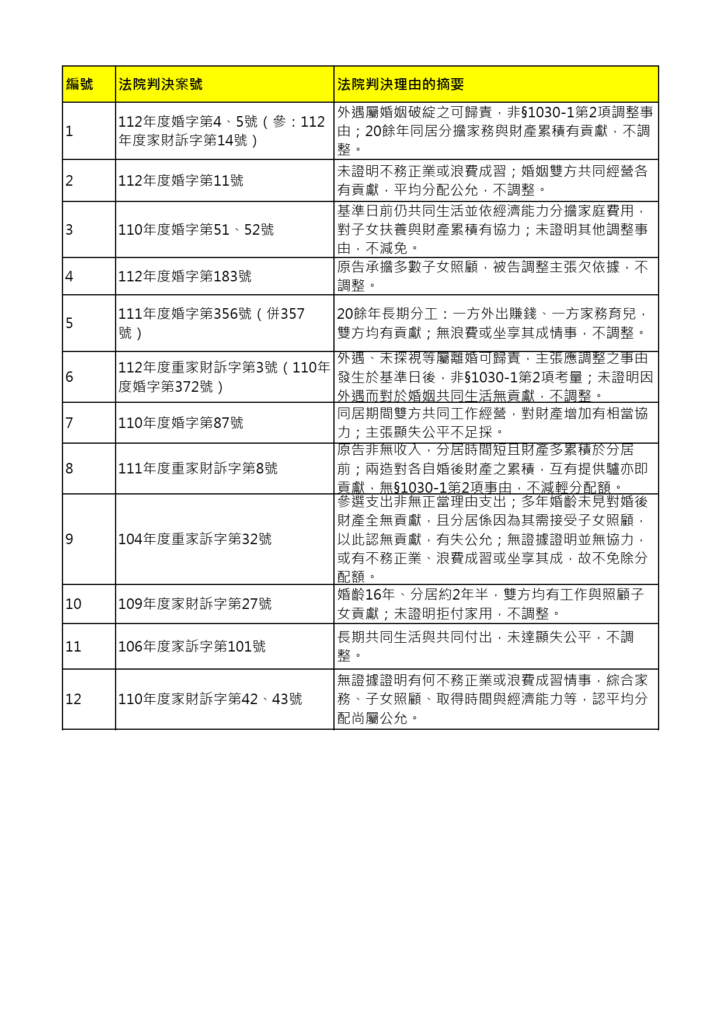

目前查得112年度婚字第4、5號(112年度家財訴字第14號)、112年度婚字第11號、110年度婚字第51、52號、112年度婚字第183號、111年度婚字第356號(併357號)、112年度重家財訴字第3號(110年度婚字第372號)、110年度婚字第87號、111年度重家財訴字第8號、104年度重家訴字第32號、109年度家財訴字第27號、106年度家訴字第101號、110年度家財訴字第42號(110年度家財訴字第43號)等判決,共計12筆,均否決當事人希望調整或免除的主張。

(一)整體趨勢

法院在 12件不准調整案件 中,主要理由集中於:

1.雙方對婚姻生活或財產累積皆有貢獻(最常見)

2.外遇或感情破裂並非 §1030-1 調整分配額的法定事由

3.無具體證據證明他方不務正業、浪費成習或坐享其成

4.分居時間短、財產主要在共同生活期間累積

5.主張需調整或免除之理由發生於基準日之後

(二)代表性理由摘要

•夫妻長期同居,雙方均有家務、子女照顧或經濟貢獻(如 111婚356、109家財27、106家訴101)。

•外遇僅屬婚姻破綻可歸責事由,不屬調整要件(112婚4、5號)。

▌二、准的判決:

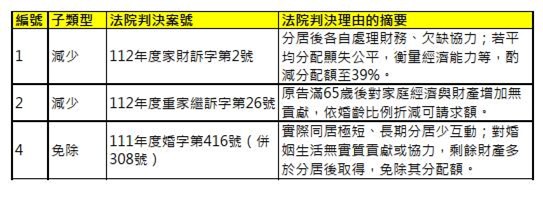

(一)整體趨勢

在 3件准予調整或免除案件 中,法院主要理由包括:

1.一方修行向佛,且高齡之退休後已無實質協力(例:112重家繼26號)

2.兩造分居後各自處理自己之工作、生活及財務,欠缺協力(例:112年度家財訴字第2號)

3.婚姻期間實際共同生活極短,長期分居或未盡家庭義務(例:111婚308號)

(二)代表性理由摘要

1. 減少分配額(例:112重家繼26號): 原告縱未離家,然其既已修行向佛,了斷俗緣,可認至遲於原告滿65歲之退休年齡後,已難認原告對家庭經濟穩定之協力以及甲○○之婚後財產增加具有貢獻。

2. 比例折減:

•原告65歲退休後已無家庭貢獻,僅就婚齡貢獻期間比例折算,即本院認原告對於甲○○之婚後財產增加有貢獻期間之比例(60年12月25日至96年12月29日,共計13,153天),計算原告得請求分配剩餘財產之數額即3,306,470元(計算式:4,516,638元×13153天/17967天=3,306,470元,元以下四捨五入)(例:112重家繼26號)。

•兩造於97年10月30日結婚,婚後共同居住,至107年6月兩造分居前,為期9年8個月,兩造自107年6月分居至基準日109年9月1日止約2年2個月期間,復衡酌兩造之經濟能力等情狀,酌減原告分配額為百分之39[1](例:112年度家財訴字第2號)。

3.免除(例:111婚416號):兩造於本件起訴前之婚齡為5年餘,實際共同生活僅一個月餘,對家庭完全無協力;免除分配額。

▌初步結論:

1.

如果夫妻雙方有長期同居,且無法證明有何對方有何不務正業、浪費成習或坐享其成時,要請求法院判准調整或免除的難度應該很高。

2.

反之,如果雙方長期分居,或者一方對於家庭未予聞問,未提供協力者,法院判准調准或免除的成功率較高。

3.

針對調整部分,有法院以婚齡為分母,對方有實際貢獻之婚齡為分子來計算對方得以請求之剩餘財產分配請求權。

此文章僅針對高雄少年及家事法院判決之觀察,且法院依法獨立審判,不會受到其他同級法院判決之拘束,以及每一個案之事實均有所不同。從而,如讀者有相關之問題,宜直接請問律師,不宜直接以本文之觀察為主張。

林岡輝律師

114.10.31

[1] 法院判決裡面沒有明白說如何得出39%的計算方式,筆者先嘗試以分居及婚齡比例計算如下:「97年10月30日結婚,婚後共同居住,至107年6月兩造分居前,為期9年8個月,兩造自107年6月分居至基準日109年9月1日止約2年2個月期間,總婚姻期間約 11年10個月又2天 ≈ 11.84年,分居期間從 107年6月 到 109年9月1日= 約 2年2個月 ≈ 2.17年,分居期間佔婚姻總期間比例約0.1832,因此可以分配的比例應該為0.8168,將平均分配乘以0.8168,約為40.84%。」,此計算方式與法院判決所認定之39%已相近,如參考判決理由中所提及其上有參考兩造之經濟能力,其中之1%差距,可能即是因為此因素。